STORIE E LEGGENDE

In questa pagina sono riportate storie e leggende ripostesi. Tra realtà e fantasia un tuffo nel passato di Riposto

U jocu do toccu. Patruni e sutta ovvero un antico gioco degli “adulti” ripostesi d’un tempo

L’elemento essenziale della “cultura popolare” é il folclore o folklore; ossia l’insieme di usi, costumi e tradizioni di un popolo tramandati per lo più oralmente ma in cui l’attività mnemonica, ha funzione prioritaria nonché di necessaria rilevanza. Nei racconti dei “nonni” e degli anziani in genere, si conserva e si tramanda quel tipo di storia non canonica, non ufficiale ma a volte d’estrema importanza per determinare radici ed identificazione storica di un paese. Accade così che spesso vengano riscoperti usi, conoscenze e tradizioni proprie di un paese altresì lasciati a languire nel cassetto del dimenticatoio. E’ importante quindi, far tesoro di ogni ricordo lontano nel tempo e che magari distanzia generazioni, per preservare radici e origini. Tutto ciò quindi, che “narra “ di quello che era o si faceva una volta, diventa bagaglio da custodire con grande cura. Nel bagaglio degli usi e costumi che diviene antica conoscenza e tradizione, non possono quindi mancare, le attività ludico – comportamentali ossia quei giochi che da sempre sono stati mezzo di aggregazione e socializzazione. Un gioco antico ma ancora in auge fino agli anni settanta a Riposto era “u Jocu do toccu" o patruni e sutta. La sua scomparsa è legata alla chiusura di taverne e osterie ma anche a quei circoli (camere del lavoro ed operaie) dove l’espressione sua massima era collocata. Infatti, al gioco, partecipavano per lo più persone che appartenevano a classi di quel “sottoproletariato urbano” che vedeva confluire insieme braccianti, pescatori, operai ma quasi mai rappresentanti della piccola, media o alta borghesia e, questo, dovuto anche al fatto che le tante calorie donate a chi poteva permetterselo da carni e cibo fresco erano sostituite dalle altrettante ricavate dal tasso alcolico. Mi ricordo quando alla “compagnia dei lavoratori del porto” andavo ormai grandicello, a trovare mio nonno e i suoi amici, il piacere e la curiosità che provavo quando “s’incucchiavunu i tavulini”(univano i tavolini) per fare un giro di toccu: era un modo per far sopravvivere, il ricordo di un gioco ormai non dettato dalla necessità della fame ma solo dal piacere del gioco comunque

divertente.

Il gioco di “patruni e sutta” o semplicemente “jocu do toccu” (Padrone e sotto o gioco del tocco), è un gioco antichissimo (data incerta fine XVII secolo) praticato con vino, birra o liquori, legato alle carte e probabilmente nato in Sicilia ma comunque, diffuso e presente in tutto il sud in genere anche se tracce di tale gioco, vengono annotate in altre regioni d’Italia come Abruzzo, Lazio e Friuli e in Europa, in Provenza (Francia) con nome e regole differenti.. Il fine ultimo della competizione è quello di bere senza ubriacarsi pagando la posta (le bevande) quanto meno volte possibile. Alla fine di solito si concludeva con il ritrovarsi brilli o addirittura ubriachi con la posta pagata equamente dai partecipanti. Il gioco stabilisce che si abbia un comandante della partita ovvero del giro o “mano” che si gioca con “u patruni” l’approvante e un sutta “il proponente”. Il secondo ha la libertà della proposta, il primo il potere di veto o di assenso. Si gioca con un minimo di quattro persone a salire. Il patruni e il sutta sono indicati da un giro di carte; chi ha la primiera più alta diventa patruni, il secondo in punteggio è di fatto il sutta. La posta la paga la squadra che perde la partita a carte: di solito briscola o tresette. Le regole (bellissime) sono legate a un codice comportamentale minuzioso che rasenta il paradosso ma estremamente rigido. Stabilite le cariche, si passa al gioco vero e proprio; la regola principale e d’obbligo è che i bicchieri siano colmi fino all’orlo e che le bottiglie con il liquido rimasto dentro sia in egual livello così fino alla fine. A questo punto u sutta propone il giocatore a cui vuol darr da bere al patruni, il quale può rispondere positivamente o con un diniego. E’ ovvio che quando sono insieme due della stessa squadra, sia essa perdente che vincente, si faccia di tutto per far bere solo i propri compagni. Diventa complicato ma bello, quando patruni e sutta non appartengono alla stessa compagine; allora si cerca di arrivare al fine di fare bere i compagni di squadra, con compromessi, a volte grotteschi e paradossali quasi comici. Tornando ad una volta, quando si giocava, spesso accadeva che i partecipanti al toccu fossero dispari e quindi in numero non pari; allora si applicava la regola de “u terzu megghiu”, il terzo migliore, che era il terzo in ordine di primiera. Egli era considerato l’ospite, non partecipava al gioco per il pagamento della posta, ma era coinvolto nella fase del gioco. Di solito si applicava questa regola solo per la questione della disparità di numero. Alla fine i partecipanti al giro bevevano tutti ma a volte capitava che la contrapposizione fra le parti era tale, da prendere di mira un partecipante lasciandolo di proposito a secco: cioè senza bere. In quel caso quello era “l’urmu o ummu”. Come poteva e accadeva, che la contrapposizione era solo tra u patruni e sutta e allora a seconda dei limiti prima stabiliti, l’intera posta doveva essere assunta (bevuta) da uno dei due oppure c’era l’intervento de u “terzu megghiu” che considerata la sacralità dell’ospite, aveva anche il potere della mediazione e quindi facoltà di proporre soluzione alternativa. Il gioco imponeva anche che le bevande sul tavolo, entro un limite stabilito, dovevano essere esaurite e se non vi si riusciva, la regola imponeva che fosse il patruni a farsi carico della intera bevuta. Al gioco era legata una terminologia ben precisa che diveniva regola: a esempio “tutta a cannata” stava a intendere che il giocatore a cui era stata concessa la bevuta, doveva tracannare letteralmente senza riprendere fiato pena la revoca del bicchiere e del contenuto. Questo, in sintesi, era “u jocu du toccu” a Riposto, un antico gioco che magari “regalava” sbornie e mal di testa che duravano giorni ma che aggregava e consolava, facendo dimenticare i mali del momento con l’illusione di qualche ora d’allegria che potesse dare l’impressione del buon vivere. Un gioco come tanti che torna in quel bagaglio di ricordi e memoria che ogni tanto se aperto, dà sfogo e luce alla fantasia d’ogni tempo…

Wagner, Garibaldi, il” barone cieco” musicista e Riposto

…Spesso capita quando si vuole approfondire un episodio storico legato al proprio paese, di imbattersi in fatti, cronache ed episodi connessi storicamente tra di loro in una casualità a incastro quasi fortuita ma che alla fine ne determina il tracciato. Episodi di rilevanza forse non indispensabili per la didattica generale ma essenziali per quelle che possono essere le identità dei paesi in cui si vive. Fu così che nel fortuito casuale d’origine in una ricerca mi imbattei qualche tempo addietro, in una combinazione di informazioni che nella semplice e piacevole cronaca storica, suscitarono una curiosità quasi morbosa …

Mi trovai a scrivere qualche anno fa, in riferimento a ciò riportato e attestato in una targa a memoria, in merito alla presenza di Richard Wagner a Riposto. La targa è posta in bella vista sulla parete esterna dell’ex dogana ripostese per volere del prof. Santi Correnti. La presenza del musicista tedesco nel nostro paese avvenne nel marzo del 1882. Seguendo l’itinerario che portò il compositore a Palermo dove presumibilmente finì la partitura del Parsifal, mi soffermai sulle notizie della sua permanenza ad Acireale. Fra le notizie riportate dalle cronache di allora, v’era quella del transito di Garibaldi in città. Garibaldi si recava a Palermo per la commemorazione dei Vespri siciliani: – […] Dicono che Wagner aspettasse il passaggio dell’eroe dei due mondi seduto al balcone della sua stanza d’albergo[...] - In realtà pare che Wagner, che provava ammirazione per l’eroe dei due mondi, lo attendesse nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria accompagnato dal Barone Agostino Pennisi di Floristella proprietario fra l’altro, dell’albergo che ospitava il musicista.

Fu proprio il barone Agostino Pennisi che in quell’occasione presentò a Wagner, un altro musicista virtuoso e geniale. Il compositore tedesco lo sentì suonare e ne rimase sinceramente colpito: oltre l’insindacabile bravura il bravo musicista acese, era pure non vedente e questo accrebbe ancora di più lo stupore del compositore. Il “musicista cieco” onorato dall’insperata e fortunata audizione e dalla presenza di chi reputava un indiscutibile maestro, manifestò la sua gioia ai presenti urlando:

«Vedo, vedo… adesso vedo!»

Wagner del musicista ne apprezzò il genio musicale e pare che in un suo ritorno ad Acireale, chiese di poter riascoltare quell’artista così virtuoso e geniale. Tutto ciò è riportato negli scritti del dott. Alfio Fichera socio accademico della biblioteca Zelantea di Acireale che riprendeva un editoriale de “Il Popolo di Sicilia” del 16 marzo 1933 in cui si raccontava di quell’episodio accaduto mezzo secolo prima.

Chi era il musicista cieco che impressiono così tanto Wagner? Mi appassionai alla storia come quando si legge un libro giallo e negli scritti del Fichera, successivamente raccolte in una pubblicazione di Cristoforo Cosentini, trovai le adeguate risposte. Il musicista in questione si identificò nel barone Sebastiano Pennisi Calanna noto come “il musicista cieco”.

Sebastiano Pennisi Calanna, perse l’uso della vista nell’adolescenza, dotato di fine intelligenza e di spiccate dote artistiche e di una memoria non comune, fu educato allo studio di umanistica e musica da precettori di alto livello. Non ancora diciottenne a Parigi studiò e imparò il sistema “Braille”. La padronanza delle lingue (parlava correttamente, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese nonché le lingue slave e neolatine) gli permisero di viaggiare per il mondo senza notevoli difficoltà. Estremamente colto e di nobile animo, prestò il suo sapere insegnando filosofia a Firenze dove fu anche relatore in un ciclo di conferenze su musica classica e sinfonica. In Germania a Berlino nell’ateneo, diede lezioni di letteratura italiana, a Bonn insegnò canto e musica. Di quel periodo fu propria una pubblicazione su un lavoro del “Tristano e Isotta”. Teneva rapporti d’amicizia con Federico Guglielmo principe ereditario di Prussia e a Berlino si laureò in medicina. In Svizzera a Ginevra nel 1881 insegnò perfezionamento musicale nell’Ateneo superiore di musica. Il nobile Sebastiano Pennisi Calanna ai tempi era più conosciuto in Europa che in patria: in Germania veniva chiamato il “fenomeno”, in Toscana conosciuto come “il portento” e a Firenze il “cieco siciliano”. Pare abbia scritto anche un’opera musicale letta da Wagner il quale ne apprezzò il valore.

I Pennisi Calanna erano nobili possidenti acesi proprietari di terreni agricoli in prevalenza agrumeti, locati nella fascia rurale delle contrade fra Torre Archirafi e la frazione di Praiola; si narra che il barone Sebastiano amasse particolarmente questi luoghi elevando a residenza quando ritornava dai suoi viaggi all’estero, un palazzo ubicato in uno dei possedimenti di famiglia. Che il barone fosse in qualche modo legato a Riposto, lo testimonia il fatto cha alla morte, avvenuta a soli quarantacinque anni, sia stato seppellito nel cimitero cittadino: ho avuto riscontro di ciò, visitandone pure la tomba che è posta a sinistra della cappella centrale del camposanto, per intenderci quella adibita alle funzioni religiose.

Questo è quanto lega Wagner, Garibaldi e Riposto a un personaggio quantomeno straordinario ma di cui forse ai più ne è sconosciuta la storia. A me invece, piace immaginare possa io un giorno, transitando per le “contrade dell’olmo” sentire ancora le note di un piano suonate oltre il tempo e la memoria…

Giuseppe Castorina

Fonti:

Accademia di Scienze Lettere e Belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici Acireale

Dott. Alfio Fichera “Il popolo di Sicilia”

Cristoforo Cosentini “Cronache e memorie l’anima di Acireale nel tempo vol.I”

Ing. Agostino Pennisi "Piccola storia di Jaci"

Nella foto: Barone Sebastiano Pennisi Calanna

Marineria ripostese nei secoli scorsi. I Comandanti Arcidiacono

La divulgazione di argomenti trova oggi nella rete la possibilità d’essere. La trova in quanto con l’avvento di Internet oltre la “navigazione” senza limiti di confini e lingua, la condivisione di quanto scritto dà modo per arricchire la conoscenza culturale proponendosi anche come mezzo di scambio per informazione e opinione veloce e costante. Purtroppo come ogni innovazione di grande portata e utilità, l’uso del mezzo presta il fianco alla suscettibilità dell’utilizzo proprio o improprio di chi l’adopera, determinando così positività e negatività.

Nell’uso proprio della rete come mezzo di divulgazione e condivisione, vi è possibilità di portare a conoscenza la storia di persone che in contesto anche se limitato a tempo e confini, hanno lasciato traccia per gli anni, nei luoghi in cui hanno vissuto. Piccole storie che comunque legano nome a memoria storica.

Degli Arcidiacono gente di mare ripostesi, in verità qualcosa in passato si è scritto, lo hanno fatto associazioni di competenza e qualche storico locale che al tempo però, non hanno avuto la fortuna dello “uso proprio” della rete. Quindi, la divulgazione storica rimase affidata esclusivamente alle copie delle pubblicazioni in cui l’argomento fu trattato: in tempi attuali quanto ciò, sicuramente sarebbe stato degno di più attenzione.

Scrivere degli Arcidiacono come Gente di mare è un dovuto riconoscimento se non obbligo, a persone che nella storia della Marineria ripostese hanno lasciato per motivi diversi, traccia di rilevante annovero,

Il più noto di certo resta il Capitano Agostino ma al suo nome in virtù di mare, non si può non accostare quello del padre Domenico “don Mimmo” Arcidiacono e della sorella Lina. È un filo che al mare li lega o per fato o per scelta in gesta e vita…

Agostino Arcidiacono nacque a Riposto nel 1858. La sua una famiglia di marinai; il padre lo rende orfano che non aveva compiuto ancora cinque anni, insieme alle due sorelle anche loro in tenera età e la madre precoce vedova. La famigliola anche se fortemente unita non ebbe alla morte del padre, i mezzi sufficienti per una dignitosa sussistenza. Agostino si rende conto della realtà amara che lo circonda e in sopporto alla famiglia ancora ragazzino, cerca un imbarco da mozzo. Lo trova il lavoro per guadagnare un minimo di salario, sui velieri di propietà degli zii paterni. Bastimenti che battono le rotte di piccolo cabotaggio nel Mediterraneo. Agostino cresce è ormai un giovanotto con esperienza e amore per il mare e per la navigazione; a quel punto capisce che è giunta l’ora di tentare il salto e si trasferisce a Genova in cerca d’imbarco. Egli sa e ne è cosciente, che la città ligure, da sempre è crocevia per i traffici mercantili d'ogni parte del mondo e per questo si convince a ragione, che la città ligure possa fornire ciò da lui più che desiderato:imbarcarsi e navigare per seguire la carriera marinara. Riesce a imbarcarsi e inizia la sua navigazione a bordo di compagnie marittime della marina genovese di lungo corso e nelle lunghe traversate inter oceaniche cerca e trova il tempo per studiare da autodidatta le materie nautiche.

Dopo una lunga assenza da Riposto, dovuti alla quasi ininterrotta navigazione che lo qualificano prima marinaio e poi nostromo, ne fa ritorno con la ferma intenzione di conseguire il diploma come Aspirante Capitano marittimo di Lungo Corso, al locale Istituto Nautico. Ancora una volta raggiunge l'obiettivo propostosi studiando con tenacia e bruciando le tappe. Si presenta da esterno e frequentando solo due anni realizza il suo intento.

Per quasi dieci anni dal 1890 al 1900 gli annali lo annotano al comando di velieri ripostesi. Su questi velieri allo scoppio della I guerra mondiale, con grande senso di dovere e responsabilità, offre i suoi servigi per un lustro non tirandosi mai indietro, prima alla Francia nel 1914 e poi alla sua patria, l’Italia dal 1914 fino a quel tragico 12 ottobre 1918.

Fu quell’infausto giorno a poco meno di un mese della cessazione delle ostilità, a guerra quasi finita, che Agostino Arcidiacono salpa da Siracusa con rotta Tripoli: a bordo un carico di munizioni. In Libia non arrivò mai!. Poche miglia dopo avere salpato dalla città aretusea, poco prima della mezzanotte, un siluro d’unità nemica colpisce e tronca in due il veliero del comandante Agostino. Un atragica fatalità, un amaro scherzo del destino? Agostino viene così "accolto" dal quel mare tanto amato trovandone la morte così come per fatale similitudine, nel mare aveva trovato anni prima la morte il padre Domenico.

Domenico Arcidiacono padre di Agostino, anche lui viveva di mare. Era proprietario di un piccolo veliero che trasportava mercanzie per il Mediterraneo. Prevalentemente i porti d’attracco erano siciliani ma qualche volta si spingeva per ovvietà di carico, fino a Malta dove occasionalmente scaricava neve o vino. Vino era il carico che il comandante Domenico Arcidiacono trasportava con destinazione Palermo quando a largo delle sue coste, due sciabecchi con a bordo pirati barbareschi attaccarono il veliero ripostese. Sia Arcidiacono che i suoi uomini, si batterono strenuamente ma i corsari erano bene armati e il comandante ebbe la peggio. Dopo essere stato depredato da carico e veliero fu trucidato insieme alla ciurma e poi scagliato fuori bordo in mare. Era il 1862 Domenico Arcidiacono periva lasciando moglie e tre figli…

Il filo che lega Lina Arcidiacono, figlia di Agostino al mare, non è di tragica evenienza ma lo è in virtù di una singolarità storica. Tenace, intelligente, arguta e coraggiosa, Lina il mare lo teneva nei geni. Da piccola la leggenda narra che, spesso si auto invitava sui velieri comandati del padre affascinata da quel modo di “sestante e vele".Questa sua passione la portò a essere ricordata come una delle “donne di mare” della marineria paesana dei secoli scorsi. Questo per avere conseguito, unica donna fino allora, il diploma di C.L.C. all’Istituto Nautico di Riposto…

Se oggi mi si offre possibilità e modo per scrivere o raccontare quanto sopra, lo devo oltre all'uso più consono di internet, il mezzo divulgatore, anche e soprattutto alle persone che a me hanno affidato con i loro racconti magari seduti sul bastione della marina o su una prora di barca, il piacere del "tramando" di ciò che in fondo altro non sono che nostre radici e storia. A queste persone che porterò sempre nel cuore, vecchi pescatori amici di mio padre, dei miei nonni, a cui per affetto e rispetto mi rivolgevo dandogli affettuosamente dello zio, a loro la mia eterna gratitudine. Per questa storia in particolare il mio grazie va in ricordo e memoria a mio padre, Sebastiano Castorina e a “zio” Alfio Sturiale.

Giuseppe Castorina

Fonti per doveroso e obbligato riscontro: prof. Santi Correnti (Riposto nella storia, nell’arte e nella vita del suo popolo/Tringali editore- Siracusa 1985) - Cap.Vasc. Antonio Legnani (Il Popolo Marinaro - Genova 1 agosto 1933) Circolo ufficiali Riposto -pubblicazione privata

Foto (da Web) Il Com.te Agostino Arcidiacono

sto

Modugno, nel blu dipinto di blu e… Riposto

Quando si scrive del proprio paese o meglio dei luoghi cari in cui si é cresciuti, spesso si è convinti che il richiamo al ricordo, alle radici, alla memoria, deve necessariamente essere indirizzato alla storia ufficiale, quella didattica. Ciò, anche se importante e corretto accademicamente, non soddisfa e non rende onore e merito del tutto all’immagine ed al bagaglio culturale di un paese che a volte, è proprio nella storia “non ufficiale” quella per intenderci, tramandata oralmente da generazione in generazione ed affidata ai “cunti”, ai fatti” ovvero alle novelle raccontate dai nonni magari in inverno davanti al braciere, si scopre improvvisamente “ricco” di storia e tradizione.

Radici e memoria quindi, da preservare in ogni modo affidandosi alla passione, alla ricerca, allo studio di un passato che qualche volta stupisce, incanta ma che resta sempre in ogni modo esempio e riferimento. Personalmente da tanti anni mi dedico con passione alla storia della nostra amata cittadina l’ho fatto, lo faccio e continuerò a farlo, non con la presunzione scontata di certi accademici ma neanche con l’arroganza e la superficialità dello “storico della domenica”. A me dà piacere e gratifica parlare con semplicità del mio paese riscoprendone gli angoli nascosti tra storia, leggenda, cronaca e tutto ciò che conduca ad attivare l’interesse e l’amore dei luoghi in cui si nasce e vive. Tutto ciò che può destare attenzione, curiosità o semplice conoscenza che riguardi la storia di Riposto , è motivo di attrazione ed interesse per il sottoscritto.

Negli anni ho rivisitato fatti, accadimenti, episodi storici, leggende ed ad ogni argomento, ho cercato per quanto potuto, di darne seria rilevanza. Fra le curiosità storiche della nostra cittadina vi sta un episodio simpatico noto ai pochi, sconosciuto del tutto ai tanti, che annovera Riposto ma anche Giarre nella cinematografia italiana di fine anni cinquanta…

Correva l’anno 1958 e Domenico Modugno dopo aver trionfato al festival di San Remo, spopolava con la sua “Nel blu dipinto di blu” meglio nota come “Volare”. Il cinema italiano in quel periodo cominciava a subire un inevitabile declino dovuto soprattutto all’avvento del piccolo schermo; la televisione. Le case di produzione cinematografiche allora cercarono di rimediare inventando “il musicarello” ovvero il film musicale all’italiana, interpretato e supportato dal cantante famoso di turno che lanciava anche sul grande schermo, il proprio disco di successo del momento. Così la casa di produzione Astoria pensò bene di produrre un film interpretato dal grande ed indimenticato Domenico Modugno e che proponesse il boom musicale in corso: ovvero Nel blu dipinto di blu.

I produttori affidarono la sceneggiatura a Cesare Zavattini, Ettore Scola (allora agli esordi) ed a Pietro Tellini a cui fu delegata anche la regia. Tellini era un regista fiorentino ma spesso e volentieri passava le vacanze in Sicilia e nella fine estate del millenovecentocinquantotto egli e Mario Nascimbene, compositore e direttore d’orchestra che poi curò le musiche del film già citato, si trovavano a Taormina per una breve vacanza.

La leggenda narra che provenienti da una visita in quel di Acitrezza, i due Tellini e Nascimbene si fermarono a pranzare in un Ristorante di Riposto e furono deliziati dalla zuppa di pesce che il gestore preparò per loro; proseguirono poi per Giarre dove fecero breve sosta per gustare dei cannoli in un bar di Piazza Duomo e da lì proseguirono per fare rientro a Taormina.

Il film Nel blu dipinto di blu arrivò sugli schermi nel millenovecentocinquantanove ed il regista si ricordò di quel suo passaggio lampo fra Riposto e Giarre; infatti cita i due paesi e delle “degustazioni” in loco, in una scena all’inizio del film quando, Turi (Modugno) dopo un alterco con un automobilista rimasto in panne, scopre dal dialetto che questi non solo è siciliano ma che addirittura, è di Giarre paese limitrofo a Riposto e di cui Turi dice di essere proveniente: nei convenevoli poi Turi cita Giarre per i suoi cannoli e l’automobilista fa altrettanto con Riposto lodandolo per la sua zuppa di pesce…

Come vedete anche queste piccole cose, il ricordo di un minuto sul passaggio di una scena stampata sulla celluloide , contribuisce a dare memoria ad un passato di cui noi siamo piacevolmente figli ed eredi…

La passione ippica dei Ripostesi e il “cavallo di don Garufi”

A Riposto ma come nel resto della Sicilia settecentesca e ottocentesca, erano molto sentite le corse dei cavalli o meglio la corsa dei “bàrberi “ o bàbberi: trattavasi di competizione ippica che vedeva una corsa di cavalli senza fantino. La manifestazione era molto sentita e partecipata; era evento che coinvolgeva il paese sia nell’aspetto tipicamente sportivo che in quello meno nobile ma usuale e sempre presente nei tempi ch’è quello delle scommesse.

La corsa si svolgeva lungo l’odierno Corso Italia e precisamente, lo start di partenza era posto all’altezza della villa Pantano d’oggi e l’arrivo al termine della via che allora culminava nella spiaggia. La regola competitiva era semplicissima: i cavalli concorrenti venivano allineati alla partenza dietro una corda tesa che veniva fatta cadere al via dato dallo scoppio di un petardo. A questo punto i cavalli si lanciavano a galoppo “a briglia sciolta” senza fantino e vinceva chi arrivava primo.

Le gare si svolgevano solitamente di domenica una o due volte al mese ma questo dipendeva anche dal calendario che imponeva “il rispetto” per le festività comandate. Per realizzare la gara v’era anche una fase preparatoria non da poco in quanto si doveva abbondantemente ricoprire il percorso con uno strato di sabbia in modo tale che i cavalli non scivolassero sul lastricato in pietra lavica: inoltre, si dovevano delimitare i bordi del rettifilo con corde palettate a metà altezza d’uomo affinché si evitasse per quanto si potesse, il contatto dei cavalli con gli eventuali spettatori che assistevano ai fianchi della via.

I cavalli che partecipavano erano perlopiù di proprietà di signorotti locali o di commercianti del paese e a volte “l’appartenenza” del cavallo a un quartiere o a un altro, determinava quel sano agonismo tipico di queste occasioni. A questa passione ripostese è legato anche un vecchio detto di cui ormai si è persa memoria: “Si cchiù spertu (o furbu) du cavaddu di don Garufi” (sei più furbo del cavallo di Garufi).

Pare che una famiglia di benestanti commercianti ripostesi i Garufi, fossero i proprietari di un cavallo di pura razza araba il quale quando lanciato al galoppo, mal sopportava che qualche altro suo simile lo sorpassasse: quindi sovente capitava, che quando il quadrupede partecipando alle corse ripostesi veniva disgraziatamente superato, mordesse all’altezza della coda o della natica, il malcapitato concorrente che colto da improvviso dolore o si impennava o si fermava perdendo comunque pista: permettendo così al furbo rivale, di avere il traguardo libero.

Quest’episodio viene citato e riportato anche dal prof. Santi Currenti nella sua opera “Riposto nella storia, nell’arte e nella vita del suo popolo” (Tringale ed.) scrivendo sulle corse dei bàrberi.

Le poste in palio per i vincitori delle corse ippiche ripostesi, non sempre consistevano di denaro: era usuale anche concordare i premi con merci o derrate. I proprietari dei cavalli in concorrenza partecipavano alla posta con quello che loro stessi producevano o vendevano: quindi spesso premi erano composti da quantità di vino, farina, carni macellate, mobili, botti o altro. Prima della corsa era essenziale la benedizione per cavalli e proprietari che a turno effettuavano i canonici delle chiese del paese.

Provate ad immaginare oggi, una Riposto con un Corso Italia sgombro d’auto e altro che sappia di moderno; immaginatelo ricoperto di sabbia dove nitriti e zoccolio accompagnano il vocìo allegro della gente festosa e bambini che aspettano il rumore del mortaretto che dia via al galoppo a quei cavalli che dopo aver tagliato il traguardo, cercano il fresco delle acque per zoccoli e criniere attraversando quella magnifica spiaggia di cui ormai non resta granello. Provate ad immaginare e se vi riuscite allora ritenetevi “chiù sperti du cavaddu di don Garufi”

La rivolta del pane a Riposto

Quella primavera, la primavera del 1946, per Riposto fu la stagione della speranza; il paese aveva riacquistato da poco l’autonomia comunale e si respirava aria nuova: quella consapevole della voglia di ricominciare lasciandosi dietro le brutture di un conflitto appena finito ma che profonde ferite aveva provocato e di cui ancora se ne tangeva presenza.

L’economia ripostese, basata per lo più sui commerci esteri di mercanzie e beni prodotti nel territorio nonché sull’indotto e sulle flottiglie a cui si affidavano le stesse per trasporti e consegne, aveva subito a causa della guerra, notevole e grave danno.

Finita la guerra, dopo incertezze e confusione dovute ad assestamento socio politico, Riposto come tutti i paesi post bellici, tentava come poteva di riorganizzarsi economicamente; ma per potere dare assetto ad un’economia nuova che ne permettesse il rilancio, doveva prima formarsi e strutturarsi dal punto di vista politico e sociale: doveva cioè, avere un “governo di città” che ben amministrasse e gestisse il paese.

Il 7 aprile del 1946 si svolsero le elezioni; le prime a Riposto dopo avere ottenuto l’autonomia comunale e le liste concorrenti erano quattro: il Blocco del popolo, una coalizione formata da PCI – PSI detta di “San Giusipuzzu” che aveva per logo elettorale il volto di Giuseppe Garibaldi e da qui l’accostamento per somiglianza e simbologia al Santo lavoratore, la lista DC – DL (Democrazia del lavoro cosi si facevano chiamare allora i socialdemocratici), quella PLI – Associazione combattenti ed infine quella degli indipendentisti del MIS.

A sorpresa e contro ogni previsione, le elezioni furono vinti dal Blocco del popolo; la coalizione di “San Giusippuzzu” andò al potere e Filippo Guarrera di professione spedizioniere e comunista di fede, divenne l’allora sindaco di Riposto.

L’euforia della primavera ripostese però venne a smorzarsi con il sopraggiungere della stagione estiva; già con l’arrivo dell’estate quando la nuova amministrazione, si trovò impreparata a fronteggiare una serie di problemi urgenti e prioritari: problemi posti dalla gestione di un paese giovane indipendente che non aveva ancora mezzi e soluzioni, per fare decollare quell’economia minima di base che avrebbe perlomeno dovuto allontanare lo spettro d’una carestia imposta a forza da una guerra non tanto lontana in tempo e memoria.

Quel poco di pane che in paese si riusciva ad ottenere, era ancora razionato ed era distribuito con il sistema “della tessera”; esibendo cioè un documento, rilasciato in virtù di reddito e condizione famigliare: nel mese di giugno del 46 la razionalizzazione del pane venne ancora ristretta cominciando a scarseggiare la farina.

La farina mancò quasi totalmente, nel luglio del 46 e nel paese non fu più possibile reperire del pane; l’unica farina trasformata in pane, era quella di un panificio che stava ubicato nell’odierna via Gramsci il cui proprietario non solo, riservò quel poco ai clienti benestanti ma per scoraggiare il popolino in ogni tipo ed eventuale richiesta ne aumentò il prezzo in notevole eccesso.

Il gesto operato con poca responsabilità ma con molta sufficienza dal fornaio, scatenò il popolo che spinto dalla rabbia e fame passò dalla semplice dimostrazione alla feroce rivolta.

Il panificio in oggetto fu preso di mira ed a nulla valse la presenza già esigua delle forze dell’ordine locali; i rivoltosi armati di brandelli e di materiale atto ad offendere, tentarono l’assalto finale all’esercizio che il proprietario proteggeva posizionato nel balcone soprastante, armato di doppietta pronto ad aprire il fuoco.

La situazione degenerava ma l’intervento immediato in prima persona del sindaco Filippo Guarrera supportato dal suo vice Francesco Leonardi, evitò il peggio.

Guarrera e Leonardi erano considerati “figli del popolo” e godevano di grande considerazione e stima da parte dei ripostesi; Leonardi era uomo carismatico con grande capacità di mediazione e calmò l’animo dei rivoltosi andando loro incontro, offrendo un cesto colmo con i fiori simbolo di Riposto: i fiori della pomelia…

…. Ai rivoltosi, il sindaco disse che quei fiori forse erano l’unica cosa attualmente in abbondanza a Riposto mentre al pavido fornaio, “consigliò” di issare la saracinesca e distribuire ai presenti le poche vastedde (pagnotte) di pane che teneva; così fu e la calma ritornò…

Questo quel che si racconta fra storia e leggenda ma quale sia il limite fra di esse non si può con certezza stabilire; di certo rimane però, che ogni fatto, ogni evento, ogni “cuntu” che a noi viene tramandato, è come piccola e preziosa perla di quella collana cui altro non è, che nostra essenza e radice …

L'immagine è libera rielaborazione grafica della foto "distribuzione del pane con la tessera" operata da G. Castorina non é relativa a luoghi e fatti sopracitati ma solo generica attinenza con l'argomento

Il “Sabir” l’antica lingua perduta parlata dai popoli del mediterraneo

… Da ragazzo spesso andavo per la “marina” in quella splendida spiaggia di Riposto di cui oggi ne esiste solo ricordo in foto e memoria. Nella parte nord della marina, proprio in quella zona a ridosso l’imboccatura del vecchio porto commerciale, vi stavano tirati a secco ed ormai in disarmo, i “superstiti” di quella che in passato era stata orgogliosa flotta della marineria ripostese: stavano allineati un all’altro “i bastimenti” quelle piccole navi in legno che trasportavano ogni tipo di mercanzia e carico e che contribuirono non poco al buon essere dell’economia del paese ai tempi. Una di queste imbarcazioni era di proprietà del comandante Caramagno un vecchio lupo di mare che con il suo vascello battè le rotte del Mediterraneo solcandone le acque e visitandone i porti più famosi dalle coste nordafricane a quelle iberiche. Spesso mi soffermavo a parlare con lui di viaggi, posti e luoghi che solleticavano la mia fantasia di fanciullo; spesso nei suoi racconti usava dei termini “strani” dei vocaboli simili allo spagnolo, al genovese ma anche al siciliano e con la musicalità dell’arabo. Non facevo caso allora, alla terminologia usata dal comandante anche perché subito dopo pronunciato il termine, ne dava l’immediata corrispondenza in siciliano. Una volta però, mentre mi raccontava di un suo viaggio per le coste tunisine, mi disse che era usuale fra i marinai cristiani, la recita del Padre nostro prima di salpare; alla mia domanda di cosa ci fosse di anomalo nel fare questo, lui si mise a ridere dicendomi che non era anomalia recitare il Pater ma era interessante, il modo in cui si recitava: a quel punto soddisfò la mia palese curiosità e lo recitò nel modo cui segue….

“ Padri di noi, ki star in syelo

noi volir ki il paisi di ti star kon noi

noi voliri ki nomi di ti star saluti

syemi syemi ki nel syelo

i ki ti lasar ki tuto il populo fazer volo di ti na tera

dar noi sempri pani di noi di cada jorno

i skuzar per noi li kulpa di noi

syemi syemi ki noi skuzar kwesto populo ki fazer kulpa a noi

non lasar noi tenir katibo pensyeri, ma tradir per noi di malu

Amen.”

Mi procurai un pezzo di carta e usando l’immancabile matita che il comandante portava nel taschino, sotto dettatura lo trascrissi. Fu in quell’occasione che venni a conoscenza del “Sabir” l’antica lingua oggi estinta. Il Sabir detta anche “lingua franca mediterranea” fu la lingua che accumunò nel linguaggio gli abitanti dei porti del Mediterraneo a partire dal XIII secolo fino al XIX secolo; probabilmente la sua nascita ebbe inizio anche prima del XIII secolo e ed a Riposto come in tutti i paesi della costa mediterranea, si sentiva pronunciare ancora qualche parola di Sabir dai pescatori anziani, fino alla fine degli anni sessanta. Il Sabir è una lingua franca (dall'arabo lisān-alfarangi, cioè lingua europea) ovvero una lingua di servizio, di mediazione, usata tantissimo ad uso commerciale la cui nascita probabilmente, fu dovuta all’esigenza d’uso di linguaggio sintetico ma comprensibile, che semplificasse ed ottimizzasse i “dialoghi commerciali” del tempo che avvenivano nei porti mediterranei. Si creò cosi, una lingua che era un “idioma pigdin” ovvero un dialetto comune che derivava da un miscuglio delle lingue di diversi popoli ma che erano in contatto fra di loro a causa di migrazioni, colonizzazioni o rapporti ed interscambi commerciali. Era dunque, il Sabir, una lingua sostitutiva, ausiliaria nata con lo scopo di “accorciare tempi e distanze” e per mettere in contatto i commercianti arabi e turchi con quelli europei; ed essendo una lingua schietta, dalla morfologia linguistica semplice e dall’uso di termini e parole con ordine schematico ampiamente libero, trovò ampia diffusione fra i popoli della costa mediterranea. La particolarità della lingua stava nel fatto che essendo lingua parlata e pochissimo o quasi niente scritta, il lessico e la grammatica erano estremamente semplificati. I vocaboli non erano tantissimi ma specifici e precisi, i verbi erano composti all’infinito e si faceva tanto uso della preposizione in sostituzione delle tante parole non presenti, come l’aggettivo possessivo ed infine i tempi verbali erano limitati; si ripeteva l’aggettivo (due o più volte) quando si voleva indicare il superlativo: ad esempio per dire bravissimo si usava bò, bò (bravo, bravo)o per tantissimo (tanta tanta). Ne venne fuori un linguaggio che fondeva insieme, vocaboli di lingue spagnola, greca, portoghese, turca ed araba nonché di dialetti come veneziano, siciliano, occitano, genovese e catalano. E’ facile capire il ragionamento di chi creò il Sabir; lo si evince dai paesi che forniscono i vocaboli in quanto essi mete e porti di fiorenti commerci e interscambio culturale in area mediterranea. L’uso del Sabir però, non fu solo mezzo d’avvicinamento per cultura e commercio fra i popoli ma nella sua storia ebbe un notevole apporto, anche in scopi non propriamente “pacifici” e meno nobili. Fu il Sabir, la lingua “ufficiale” dei pirati barbareschi che infestarono il mediterraneo con le loro incursioni e scorrerie dal XVI agli inizi del XIX secolo. I pirati barbareschi provenivano dagli stati della “Barbaria o Berberia” così definita ai tempi quella zona nord africana, che comprendeva Algeri, Salè, Tunisi, Tripoli e qualche altro piccolo porto marrocchino. I corsari, “visitando” con le loro incursioni tantissime coste del mediterraneo, facevano anche proseliti nei posti in cui mettevano piedi ed armi assoldando mercenari (detti rinnegati) che al tintinnio delle monete d’oro e argento, servivano ogni bandiera ed abiuravano ogni religione; v’erano fra i pirati barbareschi greci, portoghesi, spagnoli maltesi ed anche siciliani. Il Sabir quindi per la pirateria, ebbe ruolo rilevante; con il Sabir si stabilivano i contatti fra gli equipaggi barbareschi e quelli formati da uomini di altra nazionalità e sempre il Sabir era mezzo di comunicazione dei pirati, con gli abitanti dei villaggi del mediterraneo in cui sbarcavano e che depredavano. L’origine del nome Sabir, dai francesi detto anche “petit mauresque” (piccolo moresco) deriva dalla forzatura del termine catalano “Saber” ovvero sapere. L’aspetto più affascinante di questa lingua dimenticata ed estinta, resta comunque quello che fu mezzo di comunicazione diretta fra gente diversa fra loro per lingua, cultura e tradizioni e di come la semplicità di apprendimento e il conseguente uso, desse possibilità di dialogo a persone d’ogni parte del mediterraneo di ceto ed estrazione sociale differenti. Il pescatore di Riposto poteva benissimo dialogare col banchiere di Istanbul o con il commerciante di Tripoli o d’Algeri, così come il produttore di vino andaluso poteva avere possibilità di trattare affari con i veneziani od i genovesi. E’ anche bello oggi il nostalgico immaginare, di quando i bastimenti carichi di mercanzia lasciavano i porti del Mediterraneo per raggiungere, magari, il porto di Riposto e prima di salpare i marinai che recitavano il “Padri di noi” e sempre rivolgendosi all’Onnipotente, pronunciavano in Sabir la frase propiziatoria: “Ti Padri dame el mazal e etchame a la mar” (tu Padre dammi la fortuna e gettami in mare)…

La cupola di ferro (a cupula di ferru)

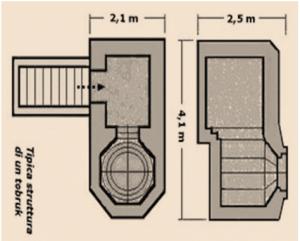

Costa Jonico etnea Marzo 1943

“…. Alarm! Alarm! Feuer! Feuer! L’ordine perentorio e deciso si era appena smorzato nella gola dell’ufficiale di guardia che dalla mitragliatrice posta all’interno della cupola in ferro del gabbiotto di postazione, partì una sventagliata di proiettili volta verso il cielo. Il piccolo aereo di ricognizione prima s’impennò, poi ridiscese a zig-zag cercando di evitare la raffica e vi riuscì; ma la gioia del pilota durò meno di un minuto perché una bordata del cannoncino dell’antiaerea colpì la coda proprio dove fiammeggiava tirato a lucido lo stemma dell’aviazione Statunitense. L’aereo questa volta si avvitò su se stesso per poi finire in caduta libera verso il mare…”. Così inizia il romanzo “Antica Salumeria Spinella” in cui in un passo è citata “la cupola di ferro”. L’autore trae spunto da un sito realmente esistente a Riposto in provincia di Catania, sul Lungomare E. Pantano che congiunge la cittadina etnea con una delle sue più belle frazioni: Torre Archirafi. La cupola (a cupula di ferru) è la parte superiore e finale di un casotto interrato costruito in ferro, che fu postazione d’artiglieria tedesca a piccola e lunga gittata di cui v’è ancora oggi presenza sul luogo e ne è possibile la visione, transitando sul lungomare citato, nei pressi dell’ex Ostello della gioventù. Il sito fu realizzato con molta probabilità in un periodo che va dalla metà, fino alla fine del 1941. I tedeschi che presidiavano la fascia costiera che va da Catania a Messina, avevano in zona scelto per base logistica, il castello Scammacca di proprietà dei baroni Pennisi Floristella ad Acireale e come base tecnica operativa Taormina sia per la sua posizione strategica di collocamento ma pare, anche per le sua bellezza paesaggistica e la fama turistica data dai suoi rinomati alberghi internazionali, che videro fra l’altro soggiornare (San Domenico Excelsior adattati in seguito pure come comandi operativi) personaggi come Kesserling. Nel maggio del 1941 viene affidato il comando della VII brigata Flak ad Acireale al colonnello (Orbest) Wemer Prellberg: i presidi tedeschi locati a Riposto erano distaccamenti a presidio dipendenti dalla VII brigata di Acireale. Uno dei compiti prioritari affidati dall’alto comando tedesco all’ Orbest Prellberg, era quello dell’organizzazione di postazioni contraeree sulla costa costiera jonico etnea. Incluso nel piano di difesa costiera, v’era il progetto di una piccola postazione antiaerea nella zona compresa fra Acireale e Riposto che avesse il compito di intercettare ed abbattere gli aerei di ricognizione nemici che sorvolassero la zona; non erano necessarie nella zona citata batterie di cannoni antisbarco, poiché la composizione delle spiagge, composta per lo più da scogli e fondali inappropriati, poco si adattavano allo scopo. Furono così avviati i lavori per la costruzione del presidio armato della postazione sul lungomare per Torre Archirafi; inizialmente il progetto prevedeva la costruzione di un “Tobruk”, così erano chiamati i presidi di difesa che assumevano le caratteristiche di un piccolo “bunker” da guerra nella parte sotterranea; completata da una parte emergente di forma circolare, quadrata o rettangolare fornita di feritoie allo scopo di di osservazione ma soprattutto di posizionamento dell’artiglieria. La differenza sostanziale che rende il Tobruk ripostese raro e quasi unico, rispetto al resto dei Tobruk sparsi nel mondo, era che solitamene il materiale impiegato per la costruzione elevata dei Tobruk fosse il cemento rinforzato: nel caso del presidio del lungomare ripostese invece al cemento si preferì il ferro. Non vi sono elementi storici certi che chiariscono il perché di questa scelta ma probabilmente, si optò per il metallo, sia per la mimetizzazione con la costa (il ferro si mimetizzava benissimo con la conformazione della spiaggia composta da scogli di conformazione vulcanica) ed anche perché vista la posizione rispetto al mare ed all’acqua salata, il ferro è più resistente all’umidità ed agli agenti corrosivi che il cemento. La realizzazione e la direzione dei lavori fu affidata ai genieri dell’Oberbauleitungen (OBL) da cui dipendevano tutti i cantieri e le imprese di costruzioni che si occupavano di opere belliche, in atto sul suolo germanico e sui territori occupati o a loro concessi in virtù d’alleanza. Fu realizzato così il presidio a noi giunto col nome de “a cupola di ferro” e di cui oggi ne traiamo testimonianza a ricordo di una delle più tristi pagine della storia: la seconda guerra mondiale. Possa essere oggi il Tobruk ripostese simbolo di gioia e pace monumento alla memoria di ciò che non debba più ripetersi….

Fonti: Archivio storico di Acireale, Lorenzo Bovi “Intervista al barone Giovanni Pennisi Floristella”

La leggenda de “U fuddrittu di sutta u ponti" (il folletto che stava sotto il ponte)

Un’antica leggenda ripostese narra di un folletto dal berretto rosso che “albergava” sotto il ponte dell’attuale via Gramsci. Il ponte in questione si trovava all’incrocio fra detta strada e la via Vecchia (l’odierna Circonvallazione) allora costeggiata da un torrente che in tempi di piena scorreva copioso verso il mare.

La fantasia popolare voleva il folletto locare sotto tal ponte, dopo esservi trasportato proprio da una piena e lì giunto, trovando confortevole rifugio alle intemperie, rimase. Al folletto piacque così tanto quel posto che decise di permanervi in pianta stabile e per ricompensare l’ospitalità, pensò di premiarne gli abitanti; così ogni tanto a loro si manifestava e da buon burlone a modo suo giocava.

Il gioco consisteva nel fatto che se si riusciva a strappare al folletto il berretto rosso che in testa portava, questo magicamente si colmava di monete d’oro che divenivano automaticamente proprietà di chi all’intento giungeva. La leggenda pare ebbe origine quando un signore del luogo improvvisamente divenne ricco; il fortunato non volendo rivelare la fonte della sua improvvisa fortuna, inventò la storia del folletto dal berretto rosso, in seguito maturata e rimodellata dalla fantasia popolare. Fu così da allora, che ogni qualvolta qualcuno dall’oggi al domani ostentava improvvisa ricchezza, non volendo far conoscere provenienza e fonte di tale fortuna, saltava fuori la storia “do fuddrittu di sutta u ponte”.

Sembrerebbe pure, che vi sia un accostamento storico alla leggenda. La leggenda del folletto richiama in forma allegorica la storia dei Pasini illuminati benestanti liguri che si stabilirono a Riposto nel XVIII secolo. Il folletto rappresenta i Pasini, il torrente via d’acqua, sta a richiamare Riomaggiore città d’origine del casato, il ponte invece, il posto dove i nobili si stabilirono e ben si trovarono; e infine il berretto col tesoro, inteso a indicare la magnanimità degli stessi Pasini (a loro si deve la nascita del secondo nucleo di Riposto lo Scariceddu e la chiesa della Madonna del monte Carmelo).

I “sotterranei” di Riposto

Anche Riposto nel suo piccolo, vanta al pari di grandi città come Torino, Parigi, Londra, Praga, la tradizione di paese in cui sotto la sua superficie, sia presente o perlomeno sia stata presente, in un passato neanche tanto lontano una rete di cunicoli sotterranei. Questi, partendo da vari punti del paese finivano per lo più sulla spiaggia. In effetti negli anni sessanta – settanta in occasione di scavi o di rifacimento della rete viaria, vennero alla luce una serie di “corridoi “ ad altezza d’uomo che in alcuni tratti correvano in linea uguale e sotterranea al manto stradale. In varie zone del paese furono rinvenute e poi murate anche delle vere e proprie “stanze”.

Un cunicolo sotterraneo certo era quello che da Villa Sara o Villa di “Cacadinari” portava alla spiaggia. La zona interessata erano le vie Cascino, Regina Elena, Cialdini, Cafiero e il tratto di spiaggia ad altezza dell’istituto nautico a nord dell’attuale dogana. V’era anche sul posto ben visibile uno sbocco pluviale semi interrato che poteva essere stato benissimo in altri tempi alto a misura d’uomo. Questo tratto sotterraneo di cui si vociferava l’esistenza, venne casualmente “alla luce”negli anni 50 (ma non vi è certezza storica sulla data) quando in occasione di lavori alla villa sopra detta, venne abbattuta una parete che si rivelò invece una porta. Gli operai percorsero perfino una trentina di metri del condotto poi tornarono indietro. Ricordandosi delle voci popolari su quel posto, il responsabile dei lavori volle effettuare una prova; fece pompare per tre giorni acqua nel condotto e alla fine una minima parte arrivò sulla spiaggia dallo sbocco pluviale.

La porta fu murata e non si seppe altro. L’ipotesi fatte nel tempo vedevano i vari “sotterranei” ripostesi come rifugio alle incursioni pirata, vie per il contrabbando di alcol e altro, vie di fuga in vari eventi bellici ecc.

Le stanze sotterranee invece, qualcuna sita nei paraggi dell’attuale via La Farina, in via Libertà, nei quartieri Scariceddu e San Giuseppe, probabilmente sono anch’esse realmente esistite ma spesso erano delle vere e proprie cisterne adattate, utilizzate ai fini di magazzi o per parziale approvvigionamento idrico del quartiere.

Negli anni sessanta le stanze sotterranee di cui sopra, venivano spesso utilizzate come deposito per artigiani e commercianti del luogo: cestai, bottai ma anche commercianti di sale e generi alimentari che se ne servivano come vere e proprie celle frigo in quanto esse, mantenevano temperature basse essendo poste vari metri sotto il suolo. La leggenda popolare invece diede l’opportunità di fare scatenare la fantasia a intere generazioni di ripostesi.

U lupo mannaru o Riposto

Si mangiava i pecuri e li iaddina

nta li notti di luna china

lu cristianu si salvava

si na lu pettu fidi e cruci purtava

allura lu mannaru comu lu lupu ululava

vardannu la luna ca jancha si nni stava….

Generazioni di adolescenti ripostesi avranno sentito questa filastrocca dai loro avi; nei versi è raccontata in tutta semplicità la drammaticità che legava la fantasia a una improbabile realtà. Quel tipo di fantasia che sovente la credenza popolare ha la capacità di rendere credibile anche la favola più fantastica.

La leggenda del lupo mannaro o lupipinaru di Riposto, ebbe con ogni probabilità origine nel lasso di tempo che va dal finire degli anni cinquanta e gli inizi degli anni sessanta. Da una ricerca storica pare che in quel periodo si verificassero con frequenza ritrovamenti di ovini e gallinacei divorati e a volte anche smembrati. Segnalazioni e denunce furono presentate alla locale caserma dei carabinieri ed effettivamente proverebbero l’accaduto.

La cosa strana era, che questi episodi avvenivano sempre di notte e si sentiva un gran latrare di cani e versi simili ad ululati. Da questo possibilmente nacque la leggenda che vedeva l’uomo lupo ripostese aggirarsi per le strade del paese alla ricerca di quelle vittime che soddisfacessero e placassero il suo istinto bestiale. I ragazzini ripostesi ascoltavano dai racconti dei nonni nelle sere d’inverno attorno al braciere, le terrificanti storie “du lupupinaru” che metteva paura a grandi e piccini. Le storie avevano l’effetto deterrente per i ragazzini che si azzardavano a uscire già dal dopo crepuscolo nelle sere di luna piena. Si diedero ai tempi, anche volto e nome ai “presunti” licantropi paesani ma questo in virtù del fatto che i poveracci additati, erano affetti da grave forma di ipertricosi e la loro folta peluria, specialmente quella sopraccigliare, li accostò alla leggenda.

Nella realtà i “fatti misteriosi” che riguardavano l’uccisione di ovini e gallinacei erano imputabili a un branco di cani lupi randagi i quali avevano trovato rifugio nel vallone del torrente che costeggiava la Via Vecchia (attuale via Circonvallazione) e che inselvaggiti e incattiviti dalla fame, la notte scorrazzavano liberi in branco per vie e campagne ripostesi in cerca di cibo. Di questi branchi v’è anche la testimonianza dei pescatori di allora che la notte si recavano alla spiaggia per poi prendere il mare e che furono in diverse evenienze testimoni oculari del loro passaggio.

Ci fu pure chi “approfittò” della leggenda per trarre sfogo goliardico e vantaggio dalla stessa; pare che un buontempone ripostese quando si recava dall’amante la notte, dopo che il marito di questa usciva per svolgere il suo lavoro, evidentemente notturno, per semplice goliardia e per sentirsi “libero” nei suoi movimenti clandestini e da sguardi indiscreti, durante l’ultimo tratto del tragitto da compiere per raggiungere la meta, cominciasse a ululare e far fracasso con latte vuote e catene. La leggenda montava così come la paura dei ragazzini, che non si sentivano sicuri già all’imbrunire e la notte non riuscivano a più a dormire. Alcuni facinorosi del quartiere a tal punto, decisero che la storia doveva finire.

Una notte di luna piena si riunirono e si nascosero nel vecchio mattatoio lì aspettando che u lupipinaro si facesse vivo. Quando questi finalmente arrivò ululando e agitando delle catene, gli uomini vennero fuori dal mattatoio con i volti coperti da passamontagna e dopo aver calato un sacco di yuta sulla testa “dell’uomo lupo”, lo massacrarono di botte. Si narra che da quella notte del licantropo ripostese non s’ebbe più notizia e traccia…

U principi turcu mannatu da lu re Ruggeru

"A’ tempi antichi passau pu Ripostu, ‘ncavaleri ca pareva ‘mprìncipi turcu, beddu vistuto e cu lu suli e li stiddi disignati na lu mantellu. Avia lu turbanti ‘ntesta e sapeva di tanti cosi; parrava di midicina e di astronumia, canusceva li stiddi e li sinteri e purtava d’appressu carti e strumenti pi disignari li ciumi e li munti. Si fimmau lu nobili omu no nostru paesi e curau e fici stari bonu ddri cristiani ca erunu malati di lu focu na li carni. Poi si ni ivu versu li casi di la Turri a vardari la billizza di ddri posti unni c’eranu li canni cu li surgenti."

L’episodio si riferisce con tutta probabilità alla presenza in quel che poi fu Riposto, di Abū ‘Abd Allāh Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Abd Allah ibn Idrīs al-Ṣiqillī detto anche Idrīsī, Edrisi, El Edrisi,Ibn Idris, Hedrisi o al-Idrīsī dignitario di corte del re Ruggero II di sicilia.

Idrisi fu cartografo, scienziato, astronomo e letterato; visitò le nostre zone intorno all’anno 1140 (la data è incerta fra il 1131 ed il 1140).

Si racconta che furono portati al cospetto di Al Idris due poveracci affetti da Herpes Zoster comunemente detto fuoco di Sant’Antonio (lu focu na li carni) questi preparò un decotto d’erbe che applicò sulle parti malate degli uomini; dopo pochi giorni i due malati guarirono del tutto mentre Idris era già partito proseguendo per Torre Archirafi che chiamò Ajn’al qasab (sorgente/fonte delle canne).

Wagner a Riposto

"Durmìu cca 'nfacci a lu specchiu d'acqua 'ncantata, u musicista tedescu ca quannu visti la matina lu suli ca d'oru jncheva lu mari, assai di la billizza so arristau 'mprissiunato ca ci vinni na la testa na musica accussì bella ca arristau pi lu tempu e pi l'unuri... "

L’episodio cui sopra, è riferito al passaggio di Richard Wagner a Riposto nella primavera del 1882. Ne certifica la presenza una lapide posta sul muro dell’odierna dogana a Riposto suggerita dallo storico prof. Santi Correnti che cita l’evento anche nei suoi scritti.

La certezza storica è plausibile in quanto provato che Wagner soggiornò ad Acireale nel Grand hotel des Bains di proprietà del barone Pennisi Floristella, fino al 12 Aprile 1882 e dall’albergo acese si recò più volte in treno a Taormina ad ammirare il suggestivo panorama di quel tratto dello Jonio.

La storia si mescola alla leggenda sul fatto della presunta ispirazione per l’ultima parte del Parsifal (ca ci vinni na la testa na musica accussì bella ca arristau pi lu tempu e pi l’unuri) la bellisima opera che il musicista finì di scrivere in quel periodo. Ogni paese che vanta la presenza di Wagner al tempo, ne “reclama” l’ispirazione: Palermo, Catania, Taormina, Acireale e Riposto.

A Riposto addirittura si raccolgono due versioni tramandate: una che vede il musicista tedesco ispirato dall’alba al sorgere del sole e l’altra che lo vede ispirato dalla luna specchiata sul mar ripostese. Di reale e certa rimane la lapide sul muro della dogana voluta dal prof. Correnti nel 1983.

Le stanze dello scirocco

“Quannu n’stati u sciroccu ti livava u ciatu e lu so cauru ti facìa suffucari, s’attruvava friscu e rifrigeriu na ddri stanzi magici unni l’aria era cheta e t’arrifriscava li membratutte; lu ciriveddru tuttu e l’anima, addivintavanu allura na cosa sula truvannu armunia e paci na la forti calura di la stati…”

Ciò sopra letto, si riferisce alle “stanze dello scirocco” e pare che anche a Riposto la loro presenza nel passato sia stata confermata. Le stanze dello scirocco sono state definite in tempi moderni “i condizionatori del passato”; la loro nascita si deve all’ingegneria araba che nella progettazione, oltre che a camere di frescura per le persone, furono pensate anche come vere e proprie “celle” per la conservazione di alimenti in genere.

Il sistema era al contempo semplice ed ingegnoso; le “camere “ venivano scavate sotto le case ed avevano forma ovale o quadrata. Nel tufo o nella roccia in cui si ricavano, v’erano prodotte delle feritoie in modo che l’aria potesse circolare costantemente permettendo la refrigerazione. Nelle camere vi si accedeva di solito da una scala intagliata anch’essa nella roccia.

Quasi sempre le “camere dello scirocco” venivano appositamente collocate vicino i pozzi, le cisterne o le possibili venature d’acqua esistenti in prossimità delle abitazioni o sotto di esse; questo serviva allo scopo di sfruttare la frescura dell’acqua per “alimentare” la refrigerazione delle camere: infatti se le fonti d’acqua erano distanti da esse, venivano artificialmente costruite delle condotte che fluivano l’acqua vicino alle camere. Queste condotte venivano chiamati qanat. Qualche traccia a Riposto di “camera dello scirocco” si è avuta a Torre Archirafi fino agli anni sessanta ed in qualche palazzo patronale nei vari quartieri; negli anni settanta con la “modernizzazione” urbanistica purtroppo questi capolavori di antica ingegneria scomparvero tranne qualche raro caso di diligente conservazione. Anche per le stanze dello scirocco, come per altre importanti testimonianze di un passato paradossalmente voluto a memoria di rimpianto che la mano dell’uomo inconsultamente e superficialmente tende a cancellare, resta solo il riscontro magro e non certo consolatorio tramandato da futili ruderi, da ricordi serbati dalla fedeltà propria o impropria dei documenti che arricchiscono il tesoro di fantasia ed ipotesi a cui è negato però il piacere della bellezza che dà la visiva presenza…

La società cooperativa pescatori a r.l. Madonna del Carmine Riposto

… Riposto è stato nel suo passato paese di grande operosità, centro di economia e lavoro;. il suo assetto geografico naturale ha fatto si che in ogni tempo, il paese assumesse a pieno titolo il posto di essenziale crocevia per traffici e commerci in genere.

Favorito da una privilegiata posizione che lo sita con “a facci a mare e i spaddi a la muntagna” (faccia a mare e spalle alla montagna) Riposto ha visto nascere, fiorire e purtroppo anche morire, tante di quelle attività lavorative da essere sede ai tempi d’oro, di consolati, agenzie marittime, filiali di grandi istituti bancari, alberghi, industrie vinicole, conserviere e di lavorazione per estratti e succhi nonché di imprenditoria atta alla trasformazione, commercializzazione di agrumi e prodotti ortofrutticoli in genere.

Se tanto il paese deve alla terra ed all’agricoltura, tanto egli deve al mare; dal mare Riposto forse nel passato, ha tratto i i migliori privilegi e non a caso sono presenti ed attivi sul suo territorio, uno degli Istituti Nautici più vecchi e rinomati d’Italia, un porto commerciale operativo a pieno regime fino agli anni ottanta, nonché quello turistico funzionale ai nostri giorni: alla marineria nazionale ed estera, Riposto ha fornito tanti dei suoi migliori frutti e sempre dal mare, deriva una sostanziale fonte di reddito per il paese: la pesca.

Riposto, ha vissuto di pesca nei momenti più bui e tragici della sua vita; lo ha fatto durante le due guerre quando si sfiorò la carestia, lo ha fatto negli anni di crisi pre e post bellica e lo continua a fare come può fin ora.

I pescatori ripostesi che fra l’altro, sono stati il primo nucleo abitativo del paese hanno sempre dato forma nel corso del tempo, a quella “micro economia” organizzandosi come potevano; fra le varie attività imprenditoriali che i pescatori ripostesi hanno intrapreso, vi sta anche quella della cooperazione.

Annoverata tra gli esempi di organizzazione per il lavoro nel ramo, non si può fare a meno di citare le cooperative create dai pescatori; non tanto quelle “moderne” di cui credo ancora qualcuna operante e nemmeno quella fondata ai tempi del regime (1932) la “San Pietro” che non ebbe né fortuna né gloria ma da ricordo e storia forse la più famosa resta : La società cooperativa pescatori a r.l. Madonna del Carmine.

Tutto ebbe inizio nell’inverno del 1951 quando a causa della stagione rigida e piovosa, i pescatori dello Scariceddu (il quartiere marinaro della parrocchia del SS. Carmelo) furono costretti dalla condizioni meteo avverse, a non andare per mare per quasi un mese; abbottonati nelle loro cerate di olona che fungevano da impermeabili, sfidavano le intemperie del tempo per “calare a marina” a controllare lo stato del mare e del meteo in genere speranzosi che il maltempo passasse in fretta e che di nuovo potessero varare, mettere cioè, di nuovo le barche in acqua per riprendere la pesca.

Inevitabile era la ricerca del momentaneo riparo dal freddo, che li portava a riunirsi sotto la tettoia delle baracche “dei barcaioli”; così venivano chiamati i piccoli cantieri dei mastri d’ascia che costruivano natanti in loco; di solito, i pescatori del tempo, si “rifugiavano” o da “Culumbu” (il mastro Colombo) o da “u macchiotu” il mastro d’ascia sig. Parisi, così detto perché residente a Macchia di Giarre.

In una di queste improvvisate riunioni, i pescatori presenti lamentandosi dell’inverno ostile e della magra in companatico, convennero sul fatto che bisognava fare qualcosa per garantirsi almeno il pane nei giorni di riposo forzato; fu così che a qualcuno di loro venne l’idea di “andare a parlare con Bastiano, perché lui era in gamba e se ne intendeva di queste cose, lui si, forse poteva aiutarli”.

Il “Bastiano” a cui si rivolsero i pescatori, era il dottor Sebastiano Pappalardo stimato professionista, valente dirigente all’epoca responsabile della sede catanese dell’IPAS (Istituto di Patronato ed Assistenza Sociale)… Pappalardo era amico dei pescatori, li conosceva tutti (per via del patronato) e quando questi si presentarono a lui esponendogli l’idea, già aveva in mente cosa fare.

Mosso da quell’entusiasmo tipico di chi mette nel lavoro oltre le spiccate doti, pure quella passione che motiva l’intraprendenza, il dottor Pappalardo chiamò a se per coadiuvarlo, un suo caro amico il rag, Pietro Nicotra, che nel ricordo dei soci ancora in vita della cooperativa, è descritto come “persona capace nel proprio mestiere, affabile e gentile e di grande carica umana sempre pronto e disponibile per gli altri”.

Dopo alcuni mesi di preparazione giuridico - sociale, il 2 luglio 1951 a Riposto in Corso Italia 141, dinnanzi al notaio dott. Canale Francesco fu Carmelo, si costituì la “Società cooperativa pescatori a r.l. Madonna del Carmine Riposto; ventidue furono i soci fondatori che corrisposero in apporto quota di Lire 500 (cinquecento) cadauno assommado un totale di lire 11.000 (undicimila) destinato a capitale sociale.

Nacque così la Cooperativa dei pescatori Madonna del Carmine che vide aggiungere nel giro di qualche anno ai ventidue soci fondatori, altri centoventicinque soci; praticamente l’ottanta per cento dei pescatori ripostesi più qualche decina provenienti dalla vicina Fondachello di Mascali.

Il nome “Madonna del Carmine” che fu dato alla cooperativa, probabilmente si deve al fatto che la stragrande maggioranza dei soci abitasse nel quartiere Scariceddu o Carmine o semplicemente perché, tanti di quegli uomini di mare, erano devoti della Madonna del Monte Carmelo.

La caratteristica della su detta cooperativa, stava nell’impostazione giuridico sociale; impostazione all’avanguardia per i tempi e questo grazie, alla competenza del direttore tecnico dott. Sebastiano Pappalardo ed al revisore nonché presidente dei sindaci rag, Pietro Nicotra.

La cooperativa pescatori M d C era ai tempi una delle poche del sud, che poteva vantare la garanzia ai soci del versamento contributivo pro pensione e del rimborso degli assegni famigliari; Poteva inoltre, usufruire di tasso agevolato, stipulato in convenzione con il Banco di Sicilia, per l’acquisto di mezzi ed attrezzi inerente al lavoro: ma la cosa più straordinaria per i tempi, era di come la cooperativa fosse regolata con il sistema “dell’Ammasso e dei dividendi”.

Detto sistema, permetteva al socio di usufruire di prezzo minimo garantito sul prodotto consegnato mentre dal guadagno sul ricavato della vendita a terzi dello stesso, si trattenevano in un fondo, una parte per la gestione amministrativa della cooperativa, una parte per quella contributiva, una parte infine andava in un ulteriore “fondo di solidarietà” che altro non si trattava che di dividendo in equo contributo corrisposto ai soci, nei giorni di non lavoro forzato o giustificato come ad esempio maltempo od infortunio.

La società cooperativa pescatori a r.l. Madonna del Carmine Riposto, operò per quasi un decennio dalla data dalla sua fondazione e poi fu sciolta; le cause dello scioglimento sono da attribuirsi alle dimissioni od al ritiro dei soci che avvenne per lo più, in quanto era insostenibile per statuto, il mantenimento di altro lavoro oltre quello ufficiale richiesto: quello del pescatore.

In quegli anni l’attività commerciale portuale a Riposto, ebbe una notevole impennata e tantissimi fra i soci della cooperativa furono “assorbiti” dalla nascente Compagnia dei lavoratori del porto che da gruppo occasionale portuale, si trasformò in società di servizio; inoltre, l’affievolirsi dei soci, non permise più di reggere la concorrenza degli ormai organizzati “raitteri” (i rivenditori del pesce al dettaglio) e così anche le minime spese di gestione e mantenimento della cooperativa, divennero insostenibili per i pochi soci rimasti che decisero a quel punto, di continuare in proprio.

Sicuramente la società cooperativa pescatori Madonna del Carmelo con allora sede a Riposto in Piazza del Commercio 16, che fu e resta antesignana di tante altre, sarà per i posteri un solo labile ricordo che reca giusto onore e tributo di quello che veramente rappresentò per i pescatori dell’epoca: quella dignità di cui latore è il lavoro e del cui diritto ogni lavoratore ne dovrebbe essere garantito...

Si ringrazia il “cultore storico” Saro Sessa per avere concesso la pubblica divulgazione della foto d’epoca

La Torre Modò

“Scinnennu pi lu vaddruni di Cuscitti, quannu lu passu iè curtu pi lu mari, prima d’arrivari a ‘jnn a casabba (Ajn’al qasab: “sorgente delle canne” identificata storicamente in Torre Archirafi) vardannu a lu mezzuiornu, t’attrovi la turri tunna pi la ritta e si c’acchiani a muntata, vidi lu mari tuttu finu a li Calabri e di supra la turri stissa, t’adduni s’arrivunu li varchi di li Turchi ca venunu p’arrubbari e fari cosi vastasi…”

Così i mercanti del passato che scendevano dai paesi montani e collinari (per lo più agricoltori e pastori) battendo la costa fra Acireale e Riposto per vendere le loro mercanzie, raccomandavano di fare a chi non conosceva i luoghi, in modo da accertarsi che non vi fossero in corso incursioni piratesche molto frequenti all’epoca. La “turri” in riferimento, viste le indicazioni, probabilmente trattavasi della Torre Modò.

La torre Modò prese il nome dal baronato che in seguito fu proprietario del latifondo sito in quelle contrade. La contrada, fu ed è forse ancora identificata in catasto, come contrada Coscitti – Modò e trova la sua ubicazione su territorio di Torre Archirafi con accesso lato ovest da strada provinciale Acireale- Riposto o Strada 4 o via Femminamorta, dalla viuzza chiamata appunto via Coscitti o Coscitti – Modò ed ai tempi, dalla parte finale del Torrente Coscitti che sfociava remotamente sul tratto di mare a meno di un chilometro prima di Torre Archirafi in senso nord – sud.

La torre fu identificata dagli storici come una delle sette torri della contea di Mascali e se ne danno notizie d’origine agli inizi del XVI secolo ma studi più recenti hanno accertato che la sua edificazione fu completata su d’ una struttura già preesistente che presumibilmente è collocata fra VI e il X secolo d.C. e quindi in epoca bizantino/araba. A queste conclusioni si è arrivato studiando le tecniche di costruzione che vengono catalogate come “non uniformi dove intrisa fra la muratura si evincono tracce di tegole solcate”:caratteristica questa, del periodo medievale post bizantino arabo. Quel che resta della torre oggi, ricade in proprietà privata coltivata a limoneto; un sito di così indubbio interesse per la sua valenza storica e culturale dovrebbe essere oggetto di attenzione, cura e rivalutazione da parte delle istituzioni e non purtroppo come credo che accada, adibito a deposito per attrezzi e materiale agricolo.

U mau da Turri (Il mago di Torre)

Quannu San Petru Apostulu Vinia

ramu di palma e d’alivu na li manu tinìa

é ppi la Santissima Trinità

si c’è malocchio, cu ogghiu e sali si ni va…

Questa è una delle tante “preghiere – filastrocca” che “maui e majare” (maghi e fattucchiere) recitavano per mandare via il malocchio. In Sicilia ma nel sud in genere, la credenza popolare era zeppa di fantomatici maghi ed affini antesignani dei più moderni, tecnologici fantomatici pranoterapeuti, guaritori ed affini, di cui oggi siamo abituati ad aver notizia. Anche Riposto non era meno a nessuno in merito e vantava fino a tempi non molto lontani, i suoi mau e majare doc; per lo più erano persone normali che si erano attribuiti in vari modi, millantati poteri magici e spesso ne facevano uso sfruttando la creduloneria e l’ignoranza della gente per i propri fini. Niente a che fare con la "Benedicana" una sorta di magia bianca che deriva per lo più dalla conoscenza delle antiche arti delle erbe e delle "orazioni" antiche preghiere, spesso ricavate da immaginette sacre, sovente recitate a supporto di decotti ed ungenti preparati da chi applicava a suo modo questa sorta di "magia bianca"; i praticanti della Benidicana prestavano i loro servizi senza chiedere compenso alcuno ma succedeva comunque che i Beneticani o benedetti così si chiamavano i praticanti di tale disciplina, spesso venivano confusi con chi professava il poco edificante mestiere di mau o majara.

Un posto di tutto rispetto ai tempi in quanto a maghi, lo ebbe senza dubbio “U MAU DA TURRI” (il mago di Torre) al secolo Rosario Strano. Negli anni cinquanta l’eco delle “imprese” del signor Strano varcarono i confini del paese per arrivare fin oltre Catania a sud e nel messinese a nord. Rosario Strano negli anni cinquanta viveva a Torre Archirafi e campava d’espedienti; un giorno però aguzzò l’ingegno e creò ad arte quello che nel tempo avrebbe generato la sua “fama”.

Non ancora trentenne pare che dopo una rappresentazione di Via Crucis ebbe la geniale idea. Da quel giorno si lasciò crescere barba e capelli lasciandoli incolti; per completare l'opera aggiunse poi alla sua già stramba figura, una tunica porpora ed un mantello celeste e si auto conferì poteri divinatori e messianici. Il novello messia girava per vie, borghi e campagne, predicando il suo nuovo verbo a creduloni ed ignoranti facendo intendere di avere nelle mani il potere magico dei guaritori.

Il suo “studio” di Torre Archirafi, era frequentato da tante persone che giungevano in loco, fin da tutta la provincia ed anche dal messinese. Il suo rito consisteva nel far sedere il cliente in una delle tre sedie che stavano a cerchio al centro della stanza dove in mezzo v’erano di solito luminarie e candele che illuminavano il volto di Cristo raffigurato in un quadro. Alle tre sedie il mago aveva dato il nome di Padre, Figliolo e Spirito Santo rievocando il canone della Trinità; ad esse il guaritore attribuiva millantati poteri perché diceva, fossero sedie antichissime ricavate addirittura dallo stesso albero da cui si ricavò la croce per il Salvatore!!?? Dopo aver fatto accomodare i poveri ingenui sulle sedie, il mago li ungeva con la saliva e imponendo loro le mani sul capo, dopo aver recitato le sue formule magiche, rassicurava della prossima e sicura guarigione.

Il mago di Torre aveva anche, fra le sue tante abitudini, quella di andare a benedire i campi seminati a patate qualche settimana prima che iniziasse la raccolta; diceva che il suo rito propiziatorio ne avrebbe aumentato la resa: naturalmente tutto ciò operato dietro piccolo compenso in denaro o in natura. A proposito di tale rito si raccontava un simpatico aneddoto fra i contadini che ogni tanto lo ricordavano con l'ausilio del lecito dubbio .

Pare che il signor Strano in veste di mago, si sia presentato una volta ad un contadino mentre curava il suo campo seminato a patate, per offrirgli i suoi servigi; mancavano due settimane alla raccolta ed il proprietario del seminato acconsentì che l’uomo dopo un compenso pattuito, recitasse le sue orazioni come rito propiziatore per una eccellente raccolta; addirittura Strano garantì che la produzione dei tuberi dopo i suoi servigi sarebbe cresciuta quasi del doppio: dopo avere ricevuto in dono dal contadino un cesto di prodotti terrieri, salutò e prese la via di casa.

Il caso volle che un evento eccezionale per il periodo (fine aprile - inizio maggio) quale una violentissima grandinata, colpì il campo distruggendone il raccolto. Il povero contadino non andò a riferire dell’accaduto al mago ma lo aspettò come pattuito il giorno stabilito per il compenso pattuito.

Quando Strano si presentò per riscuotere, trovò il contadino a riceverlo con la doppietta caricata a sale: - Mago – disse l’uomo – ora vedremo se funziona la tua magia. Ti dò due possibilità: la prima sta che ti sparo i pallettoni a sale nel sedere e se tu sei mago, il sale lo trasformerai in miele e quindi non sentirai nulla, la seconda invece, è che ora tu mangerai quel cesto di ortiche che ho appena raccolto e se tu sei davvero mago non avrai che trasformarlo in marzapane: A te la scelta! – Rosario Strano che era si, un imbroglione ma sicuramente non uno stupido, scelse il male minore e narrano le cronache dell’epoca, che per circa un mese non parlò più con nessuno ufficialmente in quanto “raccolto” in meditazione ma più che probabile la verità stava nel fatto che l’effetto del liquido urticante delle ortiche gli impedisse non solo di parlare ma di svolgere anche la funzione finale quel processo finale di digestione che trasforma i cibi in materiale organici da espletare.

Del mago di Torre Archirafi alias Rosario Strano, si persero le tracce; dopo una sua presunta partenza per Roma dove a sentire lui, avrebbe dovuto aver udienza dall’allora Papa. Che fine abbia fatto in verità Rosario Strano è un mistero; qualcuno narra di tragica fine, altri di imboscamento volontario a seguito delle ire provocate a qualche marito a cui aveva circuito la moglie, altri ancora sostennero che abbia varcato l’oceano in cerca di nuove fortune; di certo resta che Rosario Strano sarà sempre ricordato fra storia e leggenda come “U MAU DA TURRI”…

Il “mistero” sul fantasma che terrorizzò l’equipaggio del Francesco

In un paese come Riposto, dove la tradizione popolare spesso impronta la propria storia che a sua volta indicizza la cultura coi suoi usi, costumi e credenze, non può mancare la “voce” su spiriti e fantasmi. Una delle storie sul tema più note ai ripostesi ma non solo, anche perché l’eco della notizia balzò sulle cronache nazionali e nell'occasione pure estere, fu la “vicenda” del fantasma che si manifestò sul peschereccio “Francesco” mentre era in navigazione per raggiungere le zone di pesca al pescespada; obiettivo questo che l’equipaggio del Francesco, perseguiva da decenni in quanto fonte unica del loro reddito. Quello che accadde in quel lontano agosto del 1989, sicuramente non era l’obiettivo propostosi in quel viaggio ma di certo segnò ricordo e fine di un peschereccio che figura nella storia nella marineria ripostese se non altro per l’impulso che diede nell’innovazione della pesca al pesce spada sulle rotte del Mediterraneo.

Nei primi giorni dell’agosto del 1989, il peschereccio Francesco partito da Riposto giorni prima, comandato dall’esperto Comandante Salvatore Giamaglia con a bordo un equipaggio di quattro uomini, attraccò nel porto cretese di Kissamos; i membri dell’equipaggio, comandante compreso, erano terrorizzati, sotto shock ed in palese stato confusionale. All’arrivo il comandante prontamente chiese l’ausilio di un medico e la facoltà di rapportarsi con l’autorità portuale ai quali raccontò che durante la navigazione, erano stati “attaccati” da un’entità spiritica con le sembianze di uno scheletro dai lunghi capelli biondi. Il racconto, verbalizzato dalle autorità, continuava con la descrizione dei dettagli. Secondo la testimonianza dell’equipaggio composto da gente seria ed esperta, in primis il comandante con al suo attivo oltre trent’anni di mestiere, tutto ebbe inizio quando un marinaio cominciò a manifestare strani incubi; da quel momento cominciarono a volare oggetti che colpirono violentemente e ripetutamente alcuni membri della ciurma, mentre addirittura una cassetta con gli attrezzi dentro, fu lanciata a forza sulla schiena del motorista Filippo Musumeci il quale tentava di lanciare lo S.O.S.

Si riferisce anche di percosse scompostamente distribuite all’intero equipaggio ma alfine la paura ebbe tanto il sopravvento su la visiva memoria esatta dell’accaduto, che i componenti stessi non riuscirono a dare linea univoca al racconto. Dopo la denuncia dei fatti, le autorità locali elleniche, salirono a bordo del peschereccio per il sopralluogo ed in effetti trovarono nella maggior parte degli ambienti, tutto messo a soqquadro. In seguito all’accaduto, il comandante e l’equipaggio si rifiutarono di salire di nuovo a bordo del Francesco e quindi, di salpare l’ancora per far ritorno a casa con rotta Riposto; forte e decisa fu la posizione, tanto che l’armatore si vide costretto ad assumere ed armare un nuovo equipaggio per “attuare l’impresa” del rientro in patria.

Il nuovo comandante riportò l’imbarcazione a Riposto e nulla riferì di “fenomeno misterioso o strano” durante la navigazione di ritorno. S

Si parlò ancora di caso misterioso quando qualche giorno dopo, sul Francesco s'ebbe a verificare un altro “incidente” ma quella volta trattavasi solo di un banale allagamento, dovuto a semplice errore umano. In seguito non molto tempo a trascorrere, il glorioso “Francesco” venne disarmato e demolito.